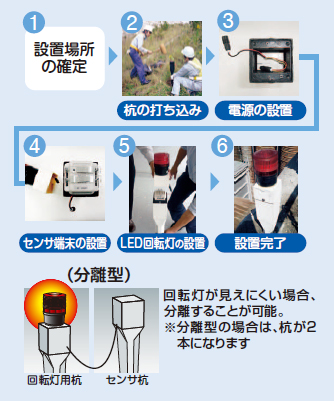

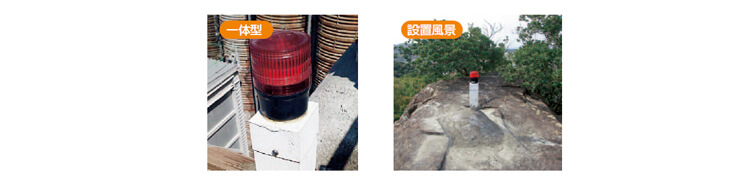

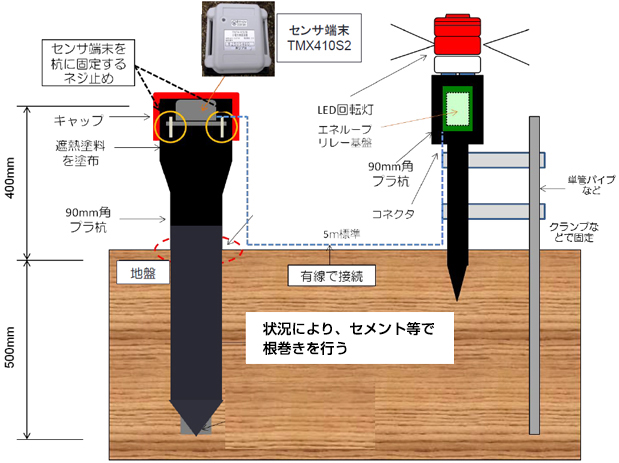

このシステムは、センサ端末とLED回転灯および電源をプラスチック杭に一体化し、

斜面の変状発生を現場の作業員に視覚的に知らせ警報を発します。

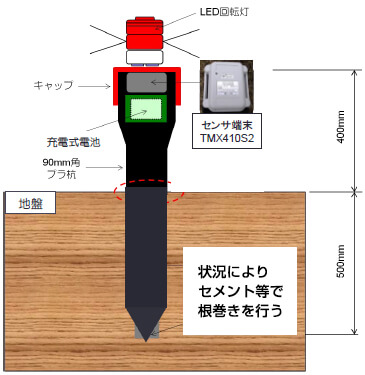

センサ端末(TMX410S2)とLED回転灯とその電源をプラスチック杭に内蔵し、斜面の変位の発生を現地の作業員に、視覚で知らせ警報するものです。

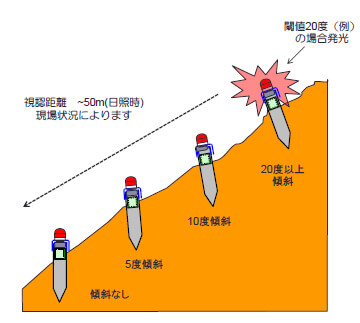

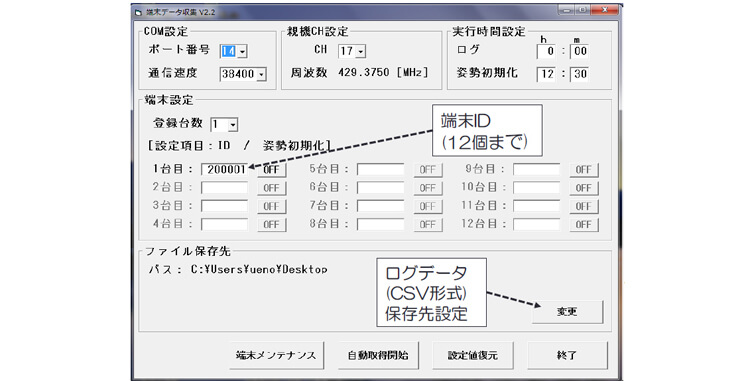

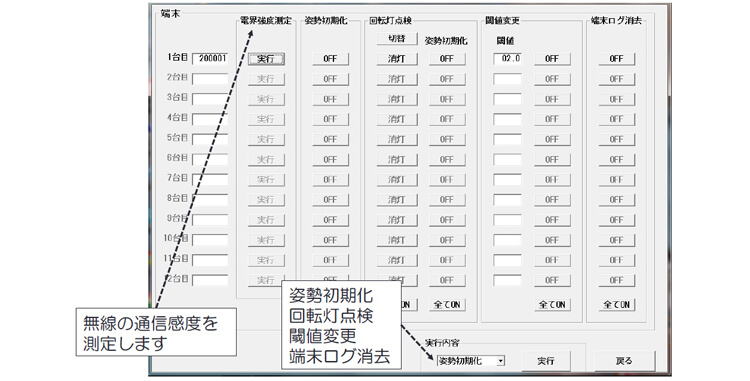

杭の傾きをセンサ端末で連続的に計測し、設定したしきい値以上の変化があった場合、杭の頭部に設置した回転灯が作動します。 また、送受信装置とPCを用いて、現地でセンサ端末のデータ収集及び設定変更等を行うことができます。

送受信装置はオプション品となります。

A.最小間隔は、30分となっております。

センサ端末に511個のデータが保存可能ですので、30分取得の場合10日と15時間30分まで保存可能です。以降は古いデータから上書きされていきます。

A.2度が最小設定となります。

2度から0.1度刻みで設定できます。

A.12本までです。

ただし、PC1台にソフトを複数インストールは出来ませんが、PCを2台ご用意頂ければ最大24本まで対応可能となります。 ※その際の、送受信装置は1台を各PCに付け替えてご使用頂けます。

| 型式 | TMX410S2 |

|---|---|

| 角度変換後、角度計測範囲 | 0°~90° |

| 角度計測精度 | 0.5°(設置条件による) |

| データ | データ番号、ID(杭の番号)、日時、角度、ステータス、温度 |

| メモリ / 送信 | 傾斜が設定値(例:5度)を超えると、回転灯を作動させる |

| 防水 | IP57・防塵、防水 |

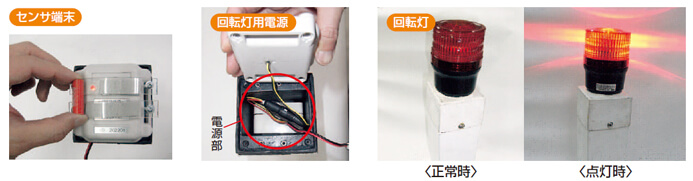

| 電源 | DC3.0Vリチューム電池(2400mAh)2個、バッテリーの寿命は約2年 |

| 寸法 | 本体:78(H)×71.5(W)×29(H)mm |

- 高輝度で閃光範囲が広い

- 昼間でも視認性が高い

- モーターレスで静音(モーターを使用せずにマイコンで制御)、振動も少ない

- 屋外仕様で耐候性、耐水性に優れている

- フレネルレンズ採用

※電源線と信号線が2本あり、それを接続した上で、電源を入れると回転

| 型式 | VL09R-012NR |

|---|---|

| LED数 | 20 |

| 閃光数 | 回転 140回/分 |

| 消費電力 | 1.8W(150mA) |

| 保護特性 | IP55(マウントラバー使用時) |

| 使用温度 | -10℃~50℃ |

| 耐震動作 | 45m/s2(4.5G) |

| 光度 | 赤 17cd |

| 形状 | Φ90mm 高さ122mm |

| 備考 | ・回転灯のため視野角360度 ・視認距離 昼間で50mを確認 |